Une délégation de la fédération internationale des Ceméa (Ficeméa), composée de militantes des Ceméa de Belgique et de France, s’est rendue au Forum social mondial qui s’est tenu au Québec du 9 au 14 août 2016. Ce rendez-vous biennal regroupe des personnes provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable solidaire et équitable, où chaque personne et chaque peuple puisse avoir sa place et faire entendre sa voix. Cette année, 35000 personnes ont participé à cette 12eme édition.

Quelle place pour un mouvement pédagogique, un mouvement d’éducation nouvelle dans un forum social mondial (FSM) ? Quelle place est faite aux questions d’éducation dans ce forum, dans cette édition ?

Les activités du FSM 2016 se sont articulées autour de 13 thèmes au total qui vont de la solidarité internationale, aux droits humains en passant par la démocratie, la paix, les migrations, la citoyenneté sans frontières, la justice environnementale et les expressions culturelles et artistiques.

L’objectif principal de la participation de notre délégation était de :

- Participer aux événements relatifs à la marchandisation de l’éducation et porter le plaidoyer du réseau francophone.

- Nourrir une expérience collective de rencontre internationale, de mobilisation citoyenne inscrite dans un mouvement social mondial.

- Renforcer le sentiment d’appartenance à une force alternative internationale

- Rencontrer d’autres mouvements et associations afin de renforcer notre réseau

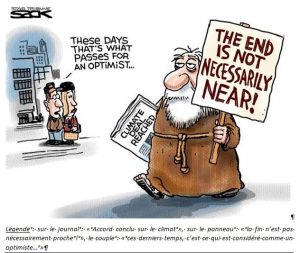

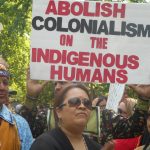

L’ouverture a été célébrée par une marche citoyenne dans les rues montréalaises. Puis le territoire du forum social mondial s’est ouvert à nous par une allocution des représentant.e.s des communautés Amérindiennes et Inuits. Peuples violentés, oubliés, niés au cours de cette longue histoire coloniale, toujours présente, mais de manière plus insidieuse aujourd’hui. Leurs premiers mots furent pour les centaines de personnes dont les visas ont été refusés (70% des demandes ont été rejetées), par le gouvernement libéral québécois, pour cette première édition réalisée en dehors de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie.

L’ouverture a été célébrée par une marche citoyenne dans les rues montréalaises. Puis le territoire du forum social mondial s’est ouvert à nous par une allocution des représentant.e.s des communautés Amérindiennes et Inuits. Peuples violentés, oubliés, niés au cours de cette longue histoire coloniale, toujours présente, mais de manière plus insidieuse aujourd’hui. Leurs premiers mots furent pour les centaines de personnes dont les visas ont été refusés (70% des demandes ont été rejetées), par le gouvernement libéral québécois, pour cette première édition réalisée en dehors de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie.

Cette impossibilité pour un nombre important de représentants d’accéder aux visas, au vu des politiques conservatrices actuelles, a suscitée de nombreuses réflexions au sein du forum : Quel est le sens d’un mouvement où une majorité de personnes n’ont pas pu participer du fait des politiques que nous combattons ? Le forum social est-il un événement populaire ? Doit-il se tenir dans un pays « riche » car le monde est dirigé depuis ce pôle et donc les possibilités de pressions sont plus fortes sur les décideurs politiques ? Ou alors doit-il être en soutien aux mouvements populaires émergents comme ce fut le cas pour les éditions tunisiennes ? Le forum doit-il être le lieu de prise de positions politiques comme par exemple sur le coup d’état institutionnel au Brésil ou sur la question de la colonisation Israélienne en Palestine ? Ou alors le FSM est-il, seulement, un espace de renforcement mutuel des mouvements sociaux ?

Contrairement aux deux précédentes éditions le forum, pour raisons sécuritaires, fut éparpillé dans différents lieux du centre-ville. Ceci fut un frein à la compréhension globale de la dynamique, des différentes possibilités de débats, dans l’accès aux stands associatifs et à la vie culturelle. Le sentiment d’appartenance à un mouvement international s’en est retrouvé amoindrie.

Contrairement aux deux précédentes éditions le forum, pour raisons sécuritaires, fut éparpillé dans différents lieux du centre-ville. Ceci fut un frein à la compréhension globale de la dynamique, des différentes possibilités de débats, dans l’accès aux stands associatifs et à la vie culturelle. Le sentiment d’appartenance à un mouvement international s’en est retrouvé amoindrie.

De plus, notre stand était situé dans un centre commercial proche d’un Mac Donalds, expérience étrange pour une association qui lutte contre la marchandisation de l’éducation. Quand nous demandons aux responsables les critères ayant déterminés ce choix ils évoquaient l’idée de rendre accessible à tous les possibilités du forum et de sensibiliser le public québécois aux réalités internationales. Choix assez étrange car nous avions traversé l’Atlantique non pas pour sensibiliser la société québécoise mais pour nous nourrir des engagements d’autres mouvements.

Une fois digérée ces propositions surprenantes qui nous ont un peu égarées nous voici dans le forum.

Nous avons participé à un atelier très intéressant sur le mouvement d’éducation populaire autonome du Québec (MEPAQ) Cf. focus sur l’éducation populaire autonome. Lors de cet atelier, si les mots étaient évocateurs, il était cependant difficile de penser cette action de par notre représentation totalement différente des processus d’empowerment québecois. Notre mouvement, les Ceméa, à travers l’approche spécifique de l’éducation nouvelle pense la pédagogie comme un outil politique d’émancipation collective et individuelle. Le MEPACQ, quant à lui, travaille à la conscientisation aux luttes sociales par l’éducation en partant des personnes, des communautés. Cette notion de communauté dans les mouvements populaires est entendue comme des groupes de personnes mobilisés autour d’une cause et/ou d’une situation d’oppression particulière. Nous souhaitons poursuivre ces contacts, découvrir ces pratiques dans le concret voir comment nos mouvements peuvent se comprendre, s’enrichir mutuellement.

Nous avons participé à un atelier très intéressant sur le mouvement d’éducation populaire autonome du Québec (MEPAQ) Cf. focus sur l’éducation populaire autonome. Lors de cet atelier, si les mots étaient évocateurs, il était cependant difficile de penser cette action de par notre représentation totalement différente des processus d’empowerment québecois. Notre mouvement, les Ceméa, à travers l’approche spécifique de l’éducation nouvelle pense la pédagogie comme un outil politique d’émancipation collective et individuelle. Le MEPACQ, quant à lui, travaille à la conscientisation aux luttes sociales par l’éducation en partant des personnes, des communautés. Cette notion de communauté dans les mouvements populaires est entendue comme des groupes de personnes mobilisés autour d’une cause et/ou d’une situation d’oppression particulière. Nous souhaitons poursuivre ces contacts, découvrir ces pratiques dans le concret voir comment nos mouvements peuvent se comprendre, s’enrichir mutuellement.

Le forum social, a été, pour nous, l’occasion de s’allier avec d’autres autour de notre plaidoyer contre la marchandisation de l’éducation1. En effet, nous devons construire des rapports de force, des contre-pouvoirs dont nous avons cruellement besoin aujourd’hui pour construire une autre vision de l’éducation.

Le forum social, a été, pour nous, l’occasion de s’allier avec d’autres autour de notre plaidoyer contre la marchandisation de l’éducation1. En effet, nous devons construire des rapports de force, des contre-pouvoirs dont nous avons cruellement besoin aujourd’hui pour construire une autre vision de l’éducation.

Au titre, du travail mené par les différentes associations de la Ficeméa depuis 2 ans sur la question de la marchandisation de l’éducation et de notre appartenance à un réseau francophone et international de lutte contre ce phénomène nous avons assistées à l’atelier organisé par l’Internatio nale de l’éducation (Fédération syndicale mondiale d’enseignants et d’employés de l’éducation à travers le monde). L’atelier à partir des analyses de chercheur.e.s et de praticiens mettait en exergue les différentes formes de marchandisation de l’éducation : privatisation des institutions, sous-traitance, financement privé, tarification et gestion inspirée du privé.

nale de l’éducation (Fédération syndicale mondiale d’enseignants et d’employés de l’éducation à travers le monde). L’atelier à partir des analyses de chercheur.e.s et de praticiens mettait en exergue les différentes formes de marchandisation de l’éducation : privatisation des institutions, sous-traitance, financement privé, tarification et gestion inspirée du privé.

Ce temps fut, pour nous, l’occasion de partager avec des chercheur.e.s, des acteurs et actrices des mouvements sociaux cette thématique et porter l’appel de la société civile francophone.

Dans cet appel nous définissons les contours de ce phénomène :

- marchandisation de l’éducation : transformation de l’éducation en un produit marchand source de profit.

- Privatisation de l’éducation : augmentation de la prise en charge de l’éducation par les acteurs privés, se traduisant par une augmentation de la proportion des acteurs privés impliqués dans un système éducatif.

- Privatisation dans l’éducation : introduction de méthodes et approches issues du secteur privé marchand dans l’éducation.

Des associations québécoises sont, depuis, signataires de l’appel et souhaitent se mobiliser dans notre action de plaidoyer dans le monde francophone.

Pour conclure, la démarche participative initiée par le conseil international du FSM, a été la grande avancée de ce forum autant dans la méthodologie de travail que dans les prises de parole facilitées. En effet, suite au millier d’ateliers, des assemblées de convergences se sont organisées afin d’identifier les différents enjeux par thématique. Puis le dernier jour, s’est tenu l’Agora des initiatives afin de faire émerger des initiatives collectives par thématique qui pourront être poursuivies par les organisations. Dans cette assemblée nous avons pu porter une définition de l’éducation reprise dans le préambule du texte sur l’éducation et ainsi ne pas limiter l’éducation à l’enseignement : « Proposition pour le préambule : La commission entend « éducation » dans sa globalité, faisant référence aux différents moments de la vie (de la prime enfance jusqu’à la vieillesse) et à l’éducation tout au long de la vie. Elle englobe aussi dans ce terme l’ensemble des espaces éducatifs de la vie des personnes et des groupes (éducation formelle, non-formelle et informelle) et ainsi tous les acteurs concernés (les parents, les enseignants, les formateurs de l’éducation des adultes, les acteurs de l’éducation populaire, les groupes de pairs…). »

Notre investissement dans les forums, dont le rôle est la mise en mouvement des organisations au niveau international, a toute sa place car nous pouvons y porter la parole collective des Ceméa. Une des richesses de cette rencontre fut d’ailleurs pour nous, la diversité des places de chacune dans la composition de notre délégation : élues des conseils d’administration, permanentes et non-permanentes des trois organisations (Ceméa de Belgique, Ceméa France et Ficeméa). Cette diversité de statuts fut une richesse dans la compréhension générale de différentes associations et les articulations entre elles. Comment en tant que militante d’une organisation membre de la Ficeméa puis-je me sentir légitime à représenter la Ficeméa et donc le réseau des associations à travers le monde ? Nous avons travaillé cette question complexe au cours de cette semaine par nos échanges, questionnements. L’idée majeure est de penser la Ficeméa comme l’émanation de ses membres. Ainsi ce sont les pratiques développées dans chacune des organisations membres qui fondent la dynamique et la force internationale. La Ficeméa se situe au carrefour des buts poursuivis par ses membres. Elle est la caisse de résonance et travaille à l’amplification des propositions pour valoriser les principes de l’éducation nouvelle à travers le monde. Ainsi, l’espace du forum social a ouvert, la possibilité pour chacune des membres de la délagation, de sa place, d’être légitime à représenter le ou les mouvements auprès des partenaires associatifs et lors des ateliers et temps forts du forum. Ceci a permis de décloisonner les places et les rôles, et d’offrir à toutes l’espace de la représentation politique de nos mouvements non sans surprise pour nos interlocuteurs à la vue de la diversité associative de notre délégation. Se sentir légitime à représenter la Ficeméa est un enjeu fort pour faire vivre ce mouvement et ainsi pouvoir à travers le monde réaffirmer, partout, encore et toujours que l’éducation est politique !

Notre investissement dans les forums, dont le rôle est la mise en mouvement des organisations au niveau international, a toute sa place car nous pouvons y porter la parole collective des Ceméa. Une des richesses de cette rencontre fut d’ailleurs pour nous, la diversité des places de chacune dans la composition de notre délégation : élues des conseils d’administration, permanentes et non-permanentes des trois organisations (Ceméa de Belgique, Ceméa France et Ficeméa). Cette diversité de statuts fut une richesse dans la compréhension générale de différentes associations et les articulations entre elles. Comment en tant que militante d’une organisation membre de la Ficeméa puis-je me sentir légitime à représenter la Ficeméa et donc le réseau des associations à travers le monde ? Nous avons travaillé cette question complexe au cours de cette semaine par nos échanges, questionnements. L’idée majeure est de penser la Ficeméa comme l’émanation de ses membres. Ainsi ce sont les pratiques développées dans chacune des organisations membres qui fondent la dynamique et la force internationale. La Ficeméa se situe au carrefour des buts poursuivis par ses membres. Elle est la caisse de résonance et travaille à l’amplification des propositions pour valoriser les principes de l’éducation nouvelle à travers le monde. Ainsi, l’espace du forum social a ouvert, la possibilité pour chacune des membres de la délagation, de sa place, d’être légitime à représenter le ou les mouvements auprès des partenaires associatifs et lors des ateliers et temps forts du forum. Ceci a permis de décloisonner les places et les rôles, et d’offrir à toutes l’espace de la représentation politique de nos mouvements non sans surprise pour nos interlocuteurs à la vue de la diversité associative de notre délégation. Se sentir légitime à représenter la Ficeméa est un enjeu fort pour faire vivre ce mouvement et ainsi pouvoir à travers le monde réaffirmer, partout, encore et toujours que l’éducation est politique !

Imane El Moktari, Sonia Chebbi, Isabelle Palanchon, Elisa Griselin, Julie Depasse et Laurence Duchene

L’éducation populaire autonome

Une idée développée par le mouvement d’éducation populaire autonome du Québec (MEPAQ)

L’éducation populaire autonome (ÉPA), c’est l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu.

Les principes et les actions

- Avoir une visée de transformation sociale et travailler sur les causes des problèmes sociaux plutôt que sur les effets.

- Adopter des démarches d’apprentissage qui mènent à des actions collectives.

- Rejoindre des populations qui ne contrôlent pas ou peu leurs conditions de vie et de travail.

- Favoriser la prise en charge du groupe et des démarches d’apprentissage par la population.

Une éducation qui permet la conscientisation

Dans une société démocratique, l’éducation est un droit fondamental. Ainsi, la situation économique ou le niveau d’instruction d’une personne ne doit pas l’empêcher de participer aux débats de société et d’exercer une influence sur les décideur-e-s politiques. En ce sens, l’éducation populaire joue un rôle essentiel puisqu’il s’agit d’une éducation politique visant à conscientiser principalement les populations les plus pauvres aux causes de la pauvreté et à agir collectivement sur ces causes pour améliorer leurs conditions de vie.

Des pratiques menant vers l’action collective

Pour le MÉPACQ, les luttes sociales sont indissociables des pratiques d’éducation populaire. Une lutte est une action soutenue et énergique d’un-e individu-e ou d’un groupe pour résister à quelque chose ou atteindre un certain but. Par l’expression « luttes sociales », on entend donc désigner l’ensemble des actions soutenues et énergiques permettant de s’organiser collectivement pour résister aux injustices sociales et transformer la société dans une perspective de justice sociale, notamment, en identifiant les injustices, en les dénonçant, en les combattant et en proposant des alternatives.

1Appel de la société civile francophone contre la marchandisation de l’éducation http://www.ficemea.org/?p=4043