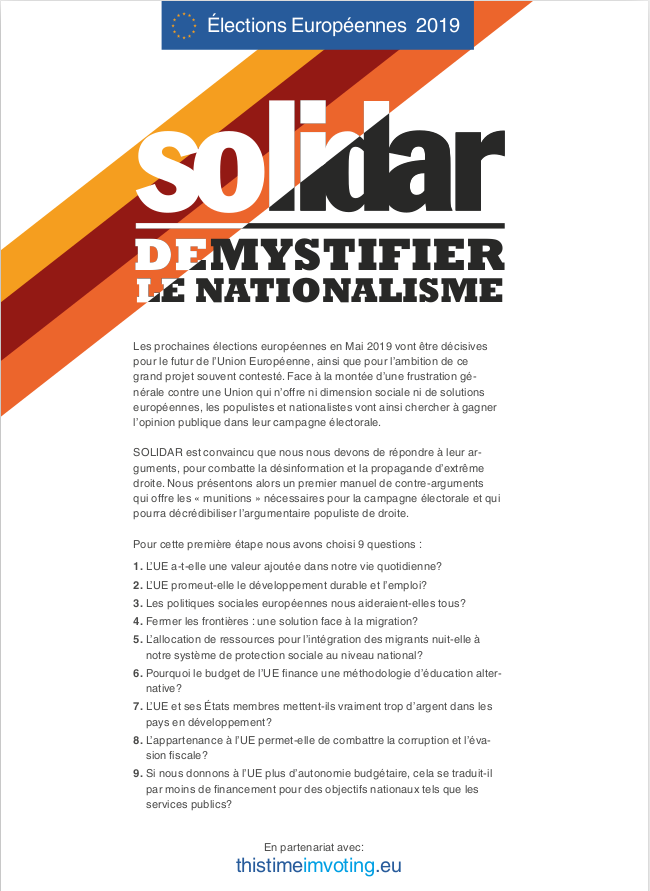

Démystifier le nationalisme

Les prochaines élections européennes en Mai 2019 vont être décisives pour le futur de l’Union Européenne, ainsi que pour l’ambition de ce grand projet souvent contesté. Face à la montée d’une frustration générale contre une Union qui n’offre ni dimension sociale ni de solutions européennes, les populistes et nationalistes vont ainsi chercher à gagner l’opinion publique dans leur campagne électorale.

SOLIDAR est convaincu que nous nous devons de répondre à leur arguments, pour combatte la désinformation et la propagande d’extrême droite. Nous présentons alors un premier manuel de contre-arguments qui offre les « munitions » nécessaires pour la campagne électorale et qui pourra décrédibiliser l’argumentaire populiste de droite.

Pour cette première étape nous avons choisi 9 questions :L’UE a-t-elle une valeur ajoutée dans notre vie quotidienne ?

1 – L’UE a-t-elle une valeur ajoutée dans notre vie quotidienne?

Beaucoup de citoyens se demandent quelle est la valeur ajoutée de l’UE, si ce n’est pas une dépense plus qu’un investissement pour pouvoir alors partager des institutions. Les nationalistes alimentent l’idée que l’UE est une entité absurde, détachée des problèmes quotidiens de la population mais continuant pourtant de gouverner nos vies. Mais l’UE est une valeur ajoutée: les États membres n’auraient pas pu obtenir les mêmes résultats dans de nombreux domaines sans appartenir à l’UE.

Quelques exemples sont :

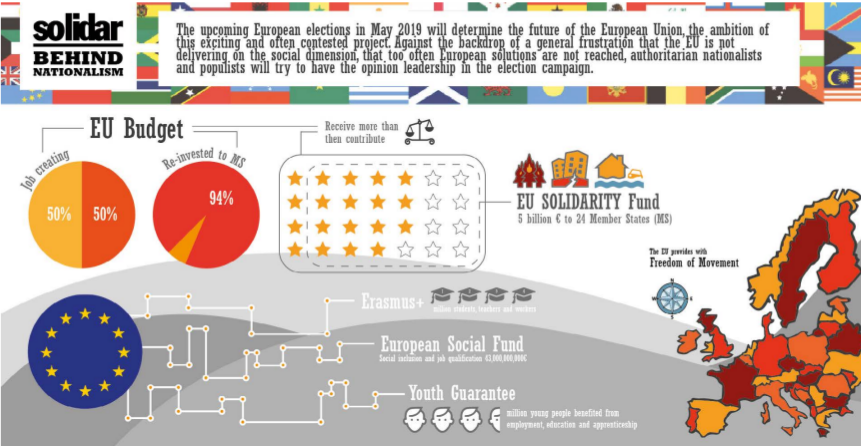

• le programme Erasmus+1, qui permet à 4 millions d’étudiants, d’enseignants et de travailleurs de participer à des expériences d’apprentissage à l’étranger entre 2014 et 2020, et de financer des projets de la société civile dans le domaine de l’éducation et de la formation destinées aux jeunes.

• le Fonds social européen2, qui soutient l’inclusion sociale et l’emploi, alloue des ressources allant jusqu’à 43 milliards d’euros provenant des États membres qui ont plus de fonds vers ces États qui ont en moins.

• Le programme de Garantie pour la jeunesse3, qui depuis 2014 créé chaque année de l’emploi, des formations continues, en stage ou en apprentissage pour plus de 3,5 millions de jeunes.

• Le Fonds de solidarité de l’UE4, qui a transféré 5 milliards d’euros à 24 États membres et à leurs citoyens, victimes de catastrophes naturelles telles que des incendies ou des tremblements de terre. Sans la mise en commun des ressources de tous les États membres, la reconstruction des routes, des écoles et des logements pour les victimes auraient pris beaucoup plus de temps et le bilan pour la population locale aurait été insurmontable.

• le marché unique dans son ensemble, qui génère 233 milliards d’euros de commerce supplémentaire chaque année et créé 2,77 millions d’emplois, garantissant que les produits circulant en Europe respectent les normes les plus élevées du monde en matière de qualité, de sécurité et d’impact sur l’environnement.

Le partage de stratégies signifie le partage de règles, d’opportunités et de droits.

La Charte des droits fondamentaux6 garantit à tous les Européens des droits fondamentaux, créant ainsi un niveau de protection supplémentaire. Cela a pris beaucoup de temps, mais nous voyons enfin des développements positifs dans le domaine de la protection sociale. La proclamation du socle européen des droits sociaux à Gutenberg en Novembre 2017 est un exemple fondamental. Elle ouvre la voie à l’introduction d’une protection sociale pour tous les travailleurs, y compris ceux qui occupent des emplois atypiques (tels que les contrats zéro heure) et qui doit garantir à chaque travailleur en Europe le même traitement.

2 – L’UE promeut-elle le développement durable et l’emploi ?

Certainement mais pas assez !

L’UE encourage fortement la création d’emplois et le développement durable. En fait, c’est l’une de ses principales fonctions: 50% des fonds européens sont consacrés à la création d’emplois et à la croissance, ainsi qu’au soutien des régions les plus pauvres de l’Europe.

Une autre grande partie est investie dans l’agriculture, le développement rural et la protection de l’environnement.

Contrairement aux affirmations nationalistes, Bruxelles n’engloutit pas l’argent des États membres sans le leur restituer. 94% des fonds de l’UE sont réinvestis dans les États membres et seulement 6% sont utilisés pour l’administration de l’UE, ce qui est bien moins que l’administration nationale. En particulier, les pays à la traîne ont bénéficié de l’adhésion à l’UE. Sur un total de 28 pays, 19 États membres reçoivent en réalité plus d’argent qu’ils n’en versent dans le budget européen. Les neuf autres sont les plus riches, qui peuvent ainsi transférer plus d’argent que ce qu’ils reçoivent, car l’UE contribue au bien-être des citoyens avec un principe de solidarité redistributive.

Quant à la convergence, l’UE soutient la création d’emplois, notamment par le biais de la politique de cohésion. Cette politique redistribue des fonds du budget de l’UE pour aider les régions les plus pauvres à rattraper les plus riches. Entre 2007 et 2012, l’UE a créé 600 000 emplois supplémentaires, dont au moins un tiers dans des petites et moyennes entreprises. Avec la politique de cohésion, 25 000 km de routes et 1 800 km de voies ferrées ont été construits ou modernisés par l’UE afin de contribuer à l’établissement d’un réseau de transport transeuropéen efficace.

Néanmoins, une simple croissance économique ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle SOLIDAR, avec ses membres et partenaires, tient l’UE responsable de son engagement à rendre son développement économique durable, social et environnemental. Cela signifie que les Fonds européens sont orientés vers l’inclusion sociale, afin de ne laisser personne pour compte, et vers une économie à faibles émissions de carbone, afin de préserver notre santé et notre nature.

3 – Les politiques sociales européennes nous aideraient-elles tous ?

L’Europe doit prendre un tournant social pour regagner la confiance de ses citoyens. La richesse ne ruissèlera pas d’elle-même, nous devons donc nous assurer que chacun profite de la croissance économique et du projet européen. Ce qui se passe à présent, cependant, c’est que les plus pauvres et les plus vulnérables sont montés les uns contre les autres.

La lutte contre les inégalités au sein et entre les États membres constitue le seul moyen de s’attaquer à ses causes profondes, de vaincre le nationalisme et d’œuvrer pour un avenir européen commun. Il est clair qu’avec un chiffre épouvantable de 118 millions de personnes (23,5% de la population) vivant dans l’Union européenne au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale9, les véritables causes des inégalités ne peuvent être combattues uniquement au niveau national. C’est pourquoi nous avons besoin de l’Union Européenne, nous devons unir nos forces et en faire notre priorité!

Des conditions de travail précaires font que trop de personnes sont défavorisées et victimes d’exclusion. Les solutions sont de solides normes en matière de droit du travail pour tous, que vous travailliez en Italie, en Bulgarie ou aux Pays-Bas. L’UE dispose d’un budget de 150 millions d’euros pour la période 2014-2020 pour aider les travailleurs licenciés qui sont touchés par la mondialisation10. Un autre programme est la directive européenne sur les travailleurs détachés, qui instaure des règles claires et contraignantes en faveur de l’égalité des droits pour 2 million de personnes qui travaillent temporairement dans un État membre de l’UE autre que celui dans lequel elles travaillent normalement.

Tous ces efforts sont importants, mais nous avons besoin d’une stratégie plus globale.

Seul un agenda social fort intégré dans un plan d’ensemble pour l’avenir de l’Europe permettra de rattraper des années d’austérité et de priorités erronées qui ont alimenté la colère et la déception. Le socle européen des droits sociaux – qui met l’accent sur l’égalité des chances pour accéder au marché du travail, des conditions de travail équitables et la protection sociale – est un bon point de départ et doit être mis en œuvre de toute urgence! En votant lors de ces élections européennes, vous faites le choix de réaliser cet agenda social européen: réduire la pauvreté, augmenter le niveau de vie, œuvrer pour de meilleures conditions de travail et assurer la protection sociale pour tous!

4 – Fermer les frontières : une solution face à la migration ?

L’extrême droite nationaliste décrit les migrants comme une menace pour notre société. Elle raconte également que la fermeture des frontières est une solution, et la seule, pour les empêcher d’atteindre l’Europe.

Ceci est faux car:

• Un problème humanitaire nécessite une solution humanitaire.

• Fermer les frontières n’a qu’une conséquence: tuer des personnes fuyant des guerres, persécutions, des catastrophes climatiques, ainsi que la pauvreté. En effet, les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations montrent que le nombre de décès en Méditerranée en 2018 est déjà de 1,26012. C’est principalement grâce aux ONG opérant en mer et mobilisant leur solidarité pour sauver des vies humaines que ce nombre

n’a pas escaladé.

• Les migrants ne constituent pas une menace et la plupart de ceux qui arrivent en Europe ont le droit de demander la protection internationale (demandeurs d’asile et réfugiés). En fait, le nombre de demandes de protection internationale en 2018 s’élevait à 136,66513 en Octobre. La marge d’erreur dans l’octroi de la protection internationale à des personnes qui n’auraient pas dû l’obtenir est remarquablement inférieure à celle de la protection accordée à des personnes qui auraient dû l’obtenir

La protection de ces personnes est une obligation pour tous les États membres, conformément aux traités européens et aux conventions internationales qui ont été ratifiés. Par ailleurs, nous ne pouvons pas fermer arbitrairement nos frontières ou rejeter des migrants sans avoir clairement établi leur besoin de protection internationale, conformément à la Convention de 1951 sur les réfugiés ainsi qu’au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.solidar

• Les migrants ne constituent pas une menace et la plupart de ceux qui arrivent en Europe ont le droit de demander la protection internationale (demandeurs d’asile et réfugiés). En fait, le nombre de demandes de protection internationale en 2018 s’élevait à 136,66513 en Octobre. La marge d’erreur dans l’octroi de la protection internationale à des personnes qui n’auraient pas dû l’obtenir est remarquablement inférieure à celle de la protection accordée à des personnes qui auraient dû l’obtenir

La protection de ces personnes est une obligation pour tous les États membres, conformément aux traités européens et aux conventions internationales qui ont été ratifiés. Par ailleurs, nous ne pouvons pas fermer arbitrairement nos frontières ou rejeter des migrants sans avoir clairement établi leur besoin de protection internationale, conformément à la Convention de 1951 sur les réfugiés ainsi qu’au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

• La migration est une caractéristique structurelle de notre époque, due au changement climatique et aux tendances démographiques, et accélérée par les guerres.

La pauvreté et le manque de travail décent sont les principaux moteurs de la migration internationale. Par conséquent, le seul moyen de s’attaquer aux causes profondes de la migration est de lutter contre le chômage et la pauvreté dans les pays d’origine des migrants avec des fonds de développement et de coopération appropriés.solidar

• La migration est une caractéristique structurelle de notre époque, due au changement climatique et aux tendances démographiques, et accélérée par les guerres.

La pauvreté et le manque de travail décent sont les principaux moteurs de la migration internationale. Par conséquent, le seul moyen de s’attaquer aux causes profondes de la migration est de lutter contre le chômage et la pauvreté dans les pays d’origine des migrants avec des fonds de développement et de coopération appropriés.

5 – L’allocation de ressources pour l’intégration des migrants nuit-elle à notre système de protection sociale au niveau national ?

Les ressources allouées à l’intégration des migrants et des réfugiés constituent un investissement social et, en tant que tel, le retour sur l’investissement est une société plus sûre et plus équitable pour tous.

L’extrême droite entretient la haine et le ressentiment parmi les plus vulnérables de notre société.solidarLes ressources allouées à l’intégration des migrants et des réfugiés constituent un investissement social et, en tant que tel, le retour sur l’investissement est une société plus sûre et plus équitable pour tous.

L’extrême droite entretient la haine et le ressentiment parmi les plus vulnérables de notre société.

• Quand ils ou elles sont bien intégré(e)s au marché du travail, les migrants paient des impôts qui contribuent à la durabilité générale du budget public dont nous bénéficions tous. Les données de l’Organisation internationale du travail montrent que les travailleurs migrants contribuent à l’économie de leurs pays d’accueil. Cependant, les travailleurs migrants ne bénéficient que de peu de protection sociale, sont confrontés à des inégalités sur le marché du travail et sont exposés à l’exploitation et à la traite des êtres humains.

En outre, les migrants sans papiers ont uniquement droit à des soins de santé d’urgence et seuls les réfugiés ont le droit d’accéder à la protection sociale.

solidar

• Les migrants aident à contrebalancer les tendances démographiques liées au taux de natalité et au vieillissement et soutiennent donc la durabilité du système de protection sociale. Les enfants non accompagnés représentent une part importante de la population venant en Europe – l’UNICEF a signalé qu’en 2016 92% des mineurs qui ont atteint l’Italie par voie maritime ont voyagé seuls. Si nous voulons de meilleures conditions de vie pour tous et une société unie, au lieu de réduire l’investissement dans des infrastructures sociales telles que l’éducation, nous devons réinvestir dans l’accès à l’éducation, au marché du travail ainsi que dans la reconnaissance internationale des compétences et des qualifications existantes.solidar

• Les migrants aident à contrebalancer les tendances démographiques liées au taux de natalité et au vieillissement et soutiennent donc la durabilité du système de protection sociale. Les enfants non accompagnés représentent une part importante de la population venant en Europe – l’UNICEF a signalé qu’en 2016 92% des mineurs qui ont atteint l’Italie par voie maritime ont voyagé seuls. Si nous voulons de meilleures conditions de vie pour tous et une société unie, au lieu de réduire l’investissement dans des infrastructures sociales telles que l’éducation, nous devons réinvestir dans l’accès à l’éducation, au marché du travail ainsi que dans la reconnaissance internationale des compétences et des qualifications existantes.

6 – Pourquoi le budget de l’UE finance une méthodologie d’éducation alternative ?

La récente répression menée par le gouvernement d’extrême droite en Hongrie contre l’éducation et la société civile illustre de plus en plus les politiques d’austérité contre les initiatives prises pour renforcer les compétences en matière de démocratie participative. Lors de la visite d’étude de SOLIDAR en Hongrie15 au nom du pilier Éducation et apprentissage tout au long de la vie, des ONG locales et la société civile ont fait part de leurs préoccupations grandissantes quant aux investissements publics dans l’éducation non-formelle, notamment pour les compétences de vie, la formation professionnelle, l’éducation inclusive et les programmes de volontariat.

Malgré le mécontentement de certains gouvernements nationaux quant au contenu et aux méthodes d’apprentissage utilisés dans l’éducation non formelle, l’Union européenne a continué de soutenir les programmes visant à promouvoir les compétences pour vivre en démocratie. Contrairement aux discours d’extrême droite selon lesquels l’éducation formelle est le seul outil nécessaire au marché du travail, l’Union Européenne a pris en compte et reconnu que l’apprentissage non-formel accroît la motivation intrinsèque de l’apprenant, sa participation volontaire et son esprit critique, indispensables à la participation démocratique pour les futures élections européennes. En outre, l’UE a :

• Promeut l’éducation inclusive par le biais de l’enseignement et de la formation professionnelle avec environ 650 000 étudiants pouvant participer par le biais du programme Erasmus+16, qui offre des partenariats stratégiques à 125 000 écoles, établissements d’enseignement et de formation professionnels, établissements d’enseignement supérieur et d’éducation des adultes, organisations de jeunesse et entreprises doté d’un budget total de 14,7 milliards d’euros.solidar

• Promeut l’éducation inclusive par le biais de l’enseignement et de la formation professionnelle avec environ 650 000 étudiants pouvant participer par le biais du programme Erasmus+16, qui offre des partenariats stratégiques à 125 000 écoles, établissements d’enseignement et de formation professionnels, établissements d’enseignement supérieur et d’éducation des adultes, organisations de jeunesse et entreprises doté d’un budget total de 14,7 milliards d’euros.

solidar

• Soutenue financièrement les organisations de la société civile pour développer des plate-formes telles que la plate-forme numérique YourVoteMatters! permettant d’atteindre la cohorte de jeunes dépolitisés et marginalisés, représentant la «génération perdue», essentielle pour une participation plus démocratique aux élections17.

Augmenter le financement de l’UE et accroître l’accès à l’éducation non-formelle dans la plupart des États membres représenteront un frein majeur au programme d’austérité et de privatisation de la droite. Les exemples de gouvernements progressistes tels que ceux du Portugal avec de fort investissements publics devraient être suivis et servir d’exemple à la feuille de route pour la création d’une Europe sociale.solidar

• Soutenue financièrement les organisations de la société civile pour développer des plate-formes telles que la plate-forme numérique YourVoteMatters! permettant d’atteindre la cohorte de jeunes dépolitisés et marginalisés, représentant la «génération perdue», essentielle pour une participation plus démocratique aux élections17.

Augmenter le financement de l’UE et accroître l’accès à l’éducation non-formelle dans la plupart des États membres représenteront un frein majeur au programme d’austérité et de privatisation de la droite. Les exemples de gouvernements progressistes tels que ceux du Portugal avec de fort investissements publics devraient être suivis et servir d’exemple à la feuille de route pour la création d’une Europe sociale.

7 – L’UE et ses États membres mettent-ils vraiment trop d’argent dans les pays en développement ?

En termes d’aide publique au développement (APD), l’UE (et ses États membres) est le plus grand donateur au monde en matière d’aide au développement. En effet, la coopération au développement de l’UE contribue largement à promouvoir le développement social et économique.

Par exemple, entre 2013 et 2017:

• 12 millions de femmes en âge de procréer et d’enfants de moins de cinq ans ont bénéficié de programmes liés à la nutrition;

• 50 millions d’enfants étaient inscrits dans l’enseignement primaire;

• un personnel de santé qualifié a assisté à 20 millions de naissances, contribuant ainsi à réduire la mortalité maternelle;

• 60 millions de femmes ont été encouragées à utiliser des méthodes contraceptives.

Les nationalistes se servent souvent de ces faits pour affirmer que l’Europe dépense trop d’argent pour soutenir les pays pauvres et qu’ils devraient plutôt être en mesure d’améliorer la vie de leurs citoyens.

Néanmoins, l’Europe est-elle vraiment si généreuse?

Pour répondre à cette question, il convient tout d’abord de rappeler que même si les États membres européens se sont engagés à affecter 0,7% de leur revenu national brut à l’aide au développement, seuls quatre d’entre eux ont atteint cet objectif (Danemark, Royaume-Uni, Suède et Royaume-Uni). Alors que dans l’UE, 10% du budget de la Commission est consacré à l’aide aux pays en développement, il ne représente que 5 centimes par habitant européens chaque année.

Deuxièmement, les intérêts nationalistes poussent l’UE à faire du contrôle migratoire un objectif principal de la coopération au développement – bien au-dessus de l’objectif du développement social et économique, de l’éradication de la pauvreté et de la réduction des inégalités – et à utiliser l’aide au développement à cette fin.

Enfin, alors que la coopération au développement de l’UE donne de bons résultats, ses effets sont affaiblis par les pratiques non durables mises en place par les sociétés multinationales (notamment européennes) qui investissent dans les pays en développement mais ne paient pas leurs impôts équitablement. En effet, selon des estimations prudentes, l’évasion fiscale des sociétés coûterait entre 60 et 100 milliards d’euros par an aux pays en développement. Donc, ce qui est donné avec une main est pris avec l’autre. solidar

Enfin, alors que la coopération au développement de l’UE donne de bons résultats, ses effets sont affaiblis par les pratiques non durables mises en place par les sociétés multinationales (notamment européennes) qui investissent dans les pays en développement mais ne paient pas leurs impôts équitablement. En effet, selon des estimations prudentes, l’évasion fiscale des sociétés coûterait entre 60 et 100 milliards d’euros par an aux pays en développement. Donc, ce qui est donné avec une main est pris avec l’autre.

En effet, l’évasion et la fraude fiscales mettent en péril la capacité des pays à améliorer la vie de leurs citoyens: chaque euro perdu aux paradis fiscaux est un euro qui aurait pu être investi dans les services publics – payer les médecins et les enseignants, financer les vaccinations, investir dans des chaises d’école pour les enfants. C’est seulement ensemble et avec une réglementation européenne que nous pourrons traiter efficacement ces problèmes et faire en sorte que l’aide européenne au développement et à la coopération contribue à améliorer la vie des personnes.

8 – L’appartenance à l’UE permet-elle de combattre la corruption et l’évasion fiscale ?

Les nationalistes et les partis d’extrême droite ont appelé à un retour aux mesures nationales pour faire respecter la législation en vigueur afin de

lutter contre l’évasion fiscale et la corruption transfrontalières. La Commission européenne estime à 1 billion d’euros les pertes annuelles

dues à l’évasion et à la fraude fiscale19, tandis que le Parlement européen estime que la corruption a coûté jusqu’à 990 milliards d’euros à l’UE, laissant de plus grandes disparités économiques et sociales au sein et entre les États membres, et une criminalité organisée ainsi qu’une plus forte méfiance croissante du public à l’égard des autorités nationales et des gouvernements. Étant donné que l’évasion fiscale et la corruption sont des problèmes transfrontaliers qui concernent tous les États membres, l’appartenance à l’Union européenne signifie que:

• Les États membres et leurs autorités fiscales peuvent avoir un plus large impact sur la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption grâce à la coopération transfrontalière internationale et européenne, ainsi que l’échange automatique d’informations, comme le permet la récente Norme Commune de Déclaration (NCD/CRS).

• Les États membres qui coopèrent peuvent soutenir l’établissement et la mise en œuvre de mesures juridiquement contraignantes visant à garantir le respect des normes européennes et à limiter la diminution des recettes fiscales nécessaires au financement des services publics, conformément aux objectifs de développement durable20 visant à accroître les recettes publiques et à éradiquer la pauvreté.

Pour contribuer à la lutte contre la corruption tout en assurant une plus grande transparence et le partage d’informations, les États membres doivent unir leurs forces aux niveaux européen et international tout en n’amoindrissant pas le travail de la Commission européenne comme cette année.

9 – Si nous donnons à l’UE plus d’autonomie budgétaire, cela se traduit-il par moins de financement pour des objectifs nationaux tels que les services publics ?

L’histoire est la suivante: agrandir le financement de l’UE pour son budget signifierait avoir moins d’argent pour les comptes nationaux, utilisées en grande partie pour fournir des services publics et financer les systèmes de sécurité sociale. En réalité:

• L’expérience des politiques appliquées prouve que l’égalité ne peut être réalisée uniquement dans les limites d’un État. Les revenus des ménages de l’UE ont tendance à dépendre de plus en plus de facteurs européens; toutefois, toute décision concernant le financement de l’UE nécessite l’accord unanime des pays de l’UE et leur ratification ultérieure, conformément à leurs exigences constitutionnelles.

• En mettant en commun des ressources pour introduire une véritable dimension sociale de l’UE, stimulant ainsi les investissements sociaux, l’UE peut contribuer à lutter contre les inégalités non seulement à l’intérieur des États membres, mais également entre eux.

• Le budget de l’UE ne représente que 1% du revenu total de l’UE et environ 2% des dépenses publiques de l’UE. Il figure dans le budget actuel de l’UE pour la période 2014-2020.

• Par exemple, en 2013, le citoyen européen moyen a versé 283 euros par an au budget de l’UE. C’est moins d’un euro par jour – ce qui est moindre compte tenu des avantages que l’UE apporte à ses citoyens.

• Si bien produit, le budget européen est un investissement qui pourrait être tout à fait rentable pour garantir un avenir sûr pour l’Europe et ses citoyens.

L’UE a besoin de sa propre capacité budgétaire pour faire face aux chocs macroéconomiques et renforcer la stabilité des États membres face aux crises économique et financière mondiale telle que celle de 2008.

Nous avons besoin d’un régime européen complémentaire de prestations de chômage permettant d’anticiper les crises futures et d’éviter les pièges du « too big to fail » lorsque les fonds publics servent à sauver les institutions financières privées et à créer des déficits publics dans trop de pays.

Pour finir il nous faudra bien un changement politique radical pour une Union européenne plus sociale, plus inclusive et plus protectrice.

C’est ce que nous souhaitons soutenir dans notre travail quotidien et par notre engagement dans la campagne pour les élections européennes «Cette fois-ci, je vote» – espérons qui sera en faveur d’une Europe que nous souhaitons et pour laquelle nous avons besoin de majorités progressistes au sein du prochain Parlement européen et non pas d’ennemis de l’Europe, de nos démocraties et de nos valeurs!

Version pdf. : ici

En partenariat avec : thistimeimvoting.eu