Discours d’introduction d’Yvette Lecomte au Comité Économique et Social

Monsieur l’Ambassadeur Stéphane Lopez

Monsieur l’Ambassadeur Stéphane Lopez

Monsieur le Délégué du Comité Economique et Social, Cristian Pirvulescu

Mesdames, Messieurs,

Cher.e.s ami.e.s,

Nous sommes très heureux de l’accueil que nous réserve aujourd’hui le Comité Économique et Social Européen, organe composé de membres de la société civile et qui s’est donné pour vocation de suivre les travaux et orientations de l’Union Européenne et de ses instances et de rendre son avis à ce sujet.

Nous sommes aussi heureux d’accueillir d’autres membres de la société civile et de plusieurs administrations publiques qui suivent l’action de notre organisation. Vous avez répondu à notre invitation. Sachez que votre présence nous honore.

Au nom de la Fédération Internationale des Centres d’Entraînement aux méthodes d’Education Active, je vous en remercie vivement.

En étant présents à l’occasion de cette séance publique, vous pouvez rencontrer un grand nombre de nos membres, mieux nous connaître et mieux appréhender les actions menées dans de nombreuses régions du monde par les associations qui constituent la FICEMEA.

Je voudrais également vous dire que nous sommes très heureux de compter sur le soutien moral et financier qui nous a encore été accordé pour cette rencontre par ces organismes importants que sont l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’UNESCO et Wallonie‑Bruxelles International.

Nos remerciements sincères s’adressent tant aux institutions qu’aux personnes qui suivent notre action, ses résultats et qui les soutiennent.

A ceux-ci je voudrais associer des équipes comme celle du Bureau International Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous conseille et nous soutient à chaque fois que cela est possible.

Enfin, puisque nous sommes dans un organisme « associé » à la Commission Européenne, je veux dire que le séminaire que nous organisons durant toute cette semaine reçoit aussi le soutien de la Commission via le projet ERASMUS+. Une fois franchies les barrières administratives, ce financement va nous permettre de mener des projets complémentaires durant trois années. Nous l’en remercions également.

Une semaine de travail disais-je… Qu’y faites-vous ? me direz-vous.

La FICEMEA est une organisation historique de l’éducation populaire ou permanente, du développement et de la pratique de la démocratie culturelle terme dont les belges de la Communauté française sont fiers d’être en quelque sorte les héritiers directs. La FICEMEA et les associations qu’elle regroupe trouvent leurs sources dans le courant de l’éducation nouvelle. Sans doute ne rappelle-t-on pas assez souvent qu’il connut un développement important dans le courant pacifiste du début du XXème siècle, amplifié au sortir de la boucherie de 1914/1918 qu’on évoque sinon qu’on célèbre patriotiquement en ces années centenaires de l’évènement. Ces sources pédagogiques de notre mouvement ont aussi jailli en même temps que la création de politiques culturelles à destination des classes sociales qui en étaient exclues, celles que l’on appelait les classes laborieuses.

Ce mouvement pédagogique international se nourrit également des apports nombreux des révolutions sud-américaines et des pédagogies de l’opprimé telle que prônées par Paolo Freire. Et il se nourrit aussi des courants historiques émancipateurs que l’on a connus dans la seconde partie du XXème siècle avec la décolonisation en Afrique mais aussi en Inde avec le mouvement initié par le Mahatma Gandhi.

L’action de nos associations rassemble donc de solides traces des pédagogies liées à l’action libératrice de l’éducation formelle et non formelle, conçue comme un moyen individuel et collectif de s’élever au-dessus de soi-même, comme un réel processus émancipateur individuel et collectif, comme une activité qui forme des citoyens intéressés au développement de leur communauté restreinte ou large.

Et ces pédagogies contiennent des éléments différents en ce qu’ils sont propres à des cultures et je dirais même à des civilisations très différentes.

La comparaison, la mise en commun d’approches axiologiques, de méthodes, de pratiques dument expérimentées constituent notre travail régulier de fédération.

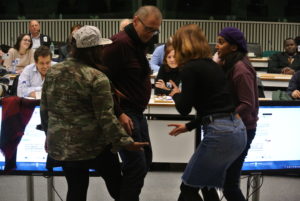

Je peux vous assurer de l’importance de la richesse de ces mises en commun, de ces échanges, des discussions que nous avons. Et je suis certaine de ne pas être démentie par les membres de la FICEMEA si je dis que l’Agora à laquelle nous participons depuis le 10 décembre dernier et jusqu’au 17 décembre prochain témoigne de l’intérêt, de l’écoute, des apprentissages que chacun réalise, des étonnements et même de la chaleur humaine de ces moments partagés.

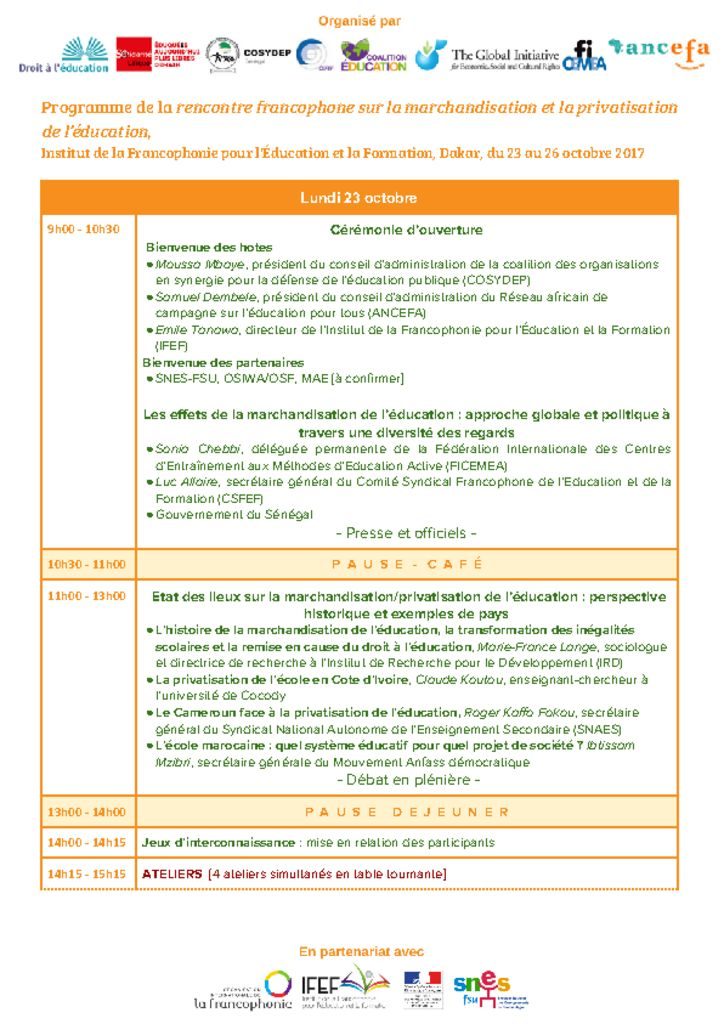

Durant les trois dernières années, la FICEMEA a porté une action importante contre la marchandisation de l’education, un phénomène qui se développe dangereusement dans le monde entier. Il a pour conséquence une dépréciation de l’indispensable éducation notamment parce que celle-ci est soumise à la logique du seul profit économique. Ce phénomène se développe aussi et concomitamment par l’abandon du rôle fondamental des états dans leur mission : permettre aux êtres humains de développer leurs capacités, toutes leurs capacités à leur profit et à celui de la société toute entière. Nous avons dénoncé cette situation et sommes attelés à rassembler les forces nécessaires pour un changement.

Mesdames, Messieurs, les Etats ne voient-ils pas qu’ils ne devraient jamais ni prendre le risque ni permettre « d’élever des Untermenschen », des sous- hommes ?

Ce travail de plaidoyer de la FICEMEA mené en synergie avec un consortium d’associations francophones a permis entre autres que les 57 états rassemblés au Sommet Mondial de la Francophonie à Madagascar, en novembre 2016 à Antananarivo – Madagascar, adoptent la motion suivante :

Constatant le développement des établissements scolaires et éducatifs à but commercial, et attachés à une éducation publique, gratuite et de qualité pour tous et toutes, nous demandons à l’OIF et à la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Confémen), en collaboration avec la société civile, de poursuivre la réflexion abordée lors du Sommet de Kinshasa (2012) et de prendre des mesures pour promouvoir des dispositifs institutionnels efficaces de régulation des acteurs privés de l’éducation, afin de garantir la qualité et l’équité des services éducatifs;

Cette mission régalienne d’éducation, qu’avec insistance, nous demandons aux Etats de reprendre, nous l’interrogeons non pas dans la seule perspective d’un financement public mais aussi dans la perspective de la définition et de la poursuite de politiques d’éducation formelle, de politique de jeunesse et de politiques culturelles. Nous constatons que dans la plupart des pays où nos associations agissent, elles sont trop souvent rendues à être des clientes de subventions, des sous-traitantes d’actions particulières conçues et menées à court terme. Or ces associations constituent une force de propositions et de construction sociale. Elles l’ont montré historiquement, elles en démontrent encore leur capacité à l’heure actuelle.

Notre séminaire international en cours montre ces capacités importantes. Il montre aussi l’intérêt et l’avidité de citoyens à se construire ensemble, à se représenter comme réels acteurs impliqués dans la vie sociale au sens large, dans la vie politique. Ils veulent être reconnus pour cela, ils peuvent être reconnus. Ils doivent être reconnus dans cette mission éminemment citoyenne de la constitution d’un corps social démocratique.

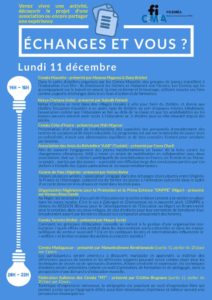

Pour expliciter la démarche actuelle mise en œuvre dans notre travail fédératif et particulièrement durant cette semaine intense, j’indiquerais singulièrement :

- la volonté de soutenir et d’organiser les échanges et les rencontres de jeunes pour leur formation et leur apprentissage,

- la poursuite de notre action pour parer aux vicissitudes oppressantes des grands groupes économiques de l’information que sont les GAFA ;

- la poursuite de nos réflexions sur la place des langues maternelles dans les apprentissages premiers et dans les systèmes éducatifs, sociaux et politiques ;

- la démonstration de l’intérêt et du plaisir dans la militance collective qui vise une développement collectif et sociétal.

- Et je terminerai cette énumération bien incomplète par un objectif fondamental et indispensable dans nos sociétés, mener une action permanente pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les représentations sociales, dans les institutions, dans l’exercice de tous les droits humains tels que les a établis la Déclaration Universelle de 1948.

Les réflexions que nous menons au sein de la FICEMEA, se basent sur des partages d’expériences, des projets de construction commune d’action, de pédagogies. Elles nous permettent de ne pas remettre notre montre à l’heure de céder à la critique que l’on nous impose mais plutôt de régler notre montre à l’heure de l’opposition à la critique qui voudrait nous faire céder

Notre seule force, ce n’est que nous-mêmes en tant qu’êtres humains conscients.

Et cette force est grande.

Yvette Lecomte, Présidente de la Ficeméa

le 15 décembre 2017

Près de cent ans après la création de la Ligue Internationale de l’Education Nouvelle, les Ceméa, le Crap-Cahiers pédagogiques, la Fespi, l’Icem, la Fi-Ceméa et le GFEN s’associent afin de mettre l’éducation active, la pédagogie, la formation, la recherche au cœur d’un espace collectif de réflexion, de partage d’expériences et d’échanges.

Près de cent ans après la création de la Ligue Internationale de l’Education Nouvelle, les Ceméa, le Crap-Cahiers pédagogiques, la Fespi, l’Icem, la Fi-Ceméa et le GFEN s’associent afin de mettre l’éducation active, la pédagogie, la formation, la recherche au cœur d’un espace collectif de réflexion, de partage d’expériences et d’échanges.