https://framablog.org/2016/11/25/pourquoi-framasoft-nira-plus-prendre-le-the-au-ministere-de-leducation-nationale /

Cet article vise à clarifier la position de Framasoft, sollicitée à plusieurs reprises par le Ministère de l’Éducation Nationale ces derniers mois. Malgré notre indignation, il ne s’agit pas de claquer la porte, mais au contraire d’en ouvrir d’autres vers des acteurs qui nous semblent plus sincères dans leur choix du libre et ne souhaitent pas se cacher derrière une « neutralité et égalité de traitement » complètement biaisée par l’entrisme de Google, Apple ou Microsoft au sein de l’institution.

Pour commencer

Une technologie n’est pas neutre, et encore moins celui ou celle qui fait des choix technologiques. Contrairement à l’affirmation de la Ministre de l’Éducation Mme Najat Vallaud-Belkacem, une institution publique ne peut pas être « neutre technologiquement », ou alors elle assume son incompétence technique (ce qui serait grave). En fait, la position de la ministre est un sophisme déjà bien ancien ; c’est celui du Gorgias de Platon qui explique que la rhétorique étant une technique, il n’y en a pas de bon ou de mauvais usage, elle ne serait qu’un moyen.

Or, lui oppose Socrate, aucune technique n’est neutre : le principe d’efficacité suppose déjà d’opérer des choix, y compris économiques, pour utiliser une technique plutôt qu’une autre ; la possession d’une technique est déjà en soi une position de pouvoir ; enfin, rappelons l’analyse qu’en faisait Jacques Ellul : la technique est un système autonome qui impose des usages à l’homme qui en retour en devient addict. Même s’il est consternant de rappeler de tels fondamentaux à ceux qui nous gouvernent, tout choix technologique suppose donc une forme d’aliénation. En matière de logiciels, censés servir de supports dans l’Éducation Nationale pour la diffusion et la production de connaissances pour les enfants, il est donc plus qu’évident que choisir un système plutôt qu’un autre relève d’une stratégie réfléchie et partisane.

Le tweet confondant neutralité logicielle et choix politique.

Le tweet confondant neutralité logicielle et choix politique.

Un système d’exploitation n’est pas semblable à un autre, il suffit pour cela de comparer les deux ou trois principaux OS du marché (privateur) et les milliers de distributions GNU/Linux, pour comprendre de quel côté s’affichent la créativité et l’innovation. Pour les logiciels en général, le constat est le même : choisir entre des logiciels libres et des logiciels privateurs implique une position claire qui devrait être expliquée. Or, au moins depuis 1997, l’entrisme de Microsoft dans les organes de l’Éducation Nationale a abouti à des partenariats et des accords-cadres qui finirent par imposer les produits de cette firme dans les moindres recoins, comme s’il était naturel d’utiliser des solutions privatrices pour conditionner les pratiques d’enseignement, les apprentissages et in fine tous les usages numériques. Et ne parlons pas des coûts que ces marchés publics engendrent, même si les solutions retenues le sont souvent, au moins pour commencer, à « prix cassé ».

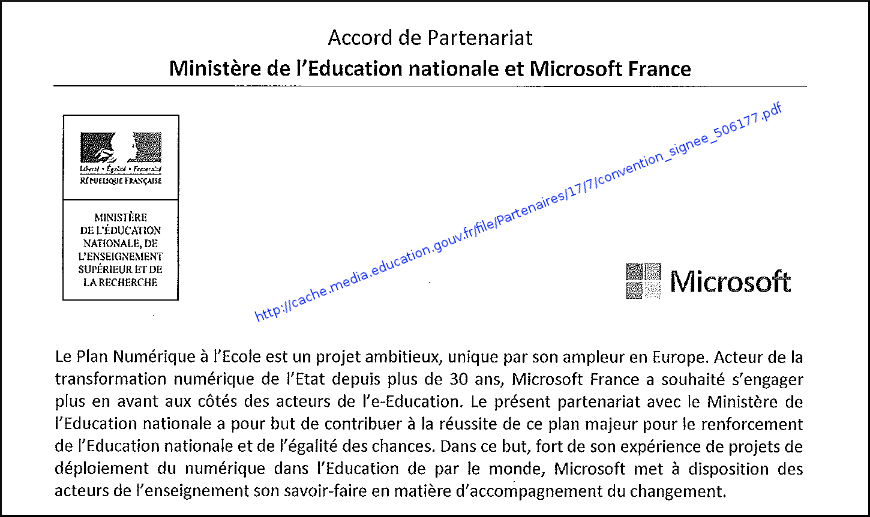

Depuis quelque temps, au moins depuis le lancement de la première vague de son projet Degooglisons Internet, Framasoft a fait un choix stratégique important : se tourner vers l’éducation populaire, avec non seulement ses principes, mais aussi ses dynamiques propres, ses structures solidaires et les valeurs qu’elle partage. Nous ne pensions pas que ce choix pouvait nous éloigner, même conceptuellement, des structures de l’Éducation Nationale pour qui, comme chacun le sait, nous avons un attachement historique. Et pourtant si… Une rétrospective succincte sur les relations entre Microsoft et l’Éducation Nationale nous a non seulement donné le tournis mais a aussi occasionné un éclair de lucidité : si, malgré treize années d’(h)activisme, l’Éducation Nationale n’a pas bougé d’un iota sa préférence pour les solutions privatrices et a même radicalisé sa position récemment en signant un énième partenariat avec Microsoft, alors nous utiliserions une partie des dons, de notre énergie et du temps bénévole et salarié en pure perte dans l’espoir qu’il y ait enfin une position officielle et des actes concrets en faveur des logiciels libres. Finalement, nous en sommes à la fois indignés et confortés dans nos choix.

Extrait de l’accord-Cadre MS-EN novembre 2015

Extrait de l’accord-Cadre MS-EN novembre 2015

L’Éducation Nationale et Microsoft, une (trop) longue histoire

En France, les rapports qu’entretient le secteur de l’enseignement public avec Microsoft sont assez anciens. On peut remonter à la fin des années 1990 où eurent lieu les premiers atermoiements à l’heure des choix entre des solutions toutes faites, clés en main, vendues par la société Microsoft, et des solutions de logiciels libres, nécessitant certes des efforts de développement mais offrant à n’en pas douter, des possibilités créatrices et une autonomie du service public face aux monopoles économiques. Une succession de choix délétères nous conduisent aujourd’hui à dresser un tableau bien négatif.

Dans un article paru dans Le Monde du 01/10/1997, quelques mois après la réception médiatisée de Bill Gates par René Monory, alors président du Sénat, des chercheurs de l’Inria et une professeure au CNAM dénonçaient la mainmise de Microsoft sur les solutions logicielles retenues par l’Éducation Nationale au détriment des logiciels libres censés constituer autant d’alternatives fiables au profit de l’autonomie de l’État face aux monopoles américains. Les mots ne sont pas tendres :

(…) Microsoft n’est pas la seule solution, ni la meilleure, ni la moins chère. La communauté internationale des informaticiens développe depuis longtemps des logiciels, dits libres, qui sont gratuits, de grande qualité, à la disposition de tous, et certainement beaucoup mieux adaptés aux objectifs, aux besoins et aux ressources de l’école. Ces logiciels sont largement préférés par les chercheurs, qui les utilisent couramment dans les contextes les plus divers, et jusque dans la navette spatiale. (…) On peut d’ailleurs, de façon plus générale, s’étonner de ce que l’administration, et en particulier l’Éducation Nationale, préfère acheter (et imposer à ses partenaires) des logiciels américains, plutôt que d’utiliser des logiciels d’origine largement européenne, gratuits et de meilleure qualité, qui préserveraient notre indépendance technologique.

L’année suivante, en octobre 1998, le Ministère de l’Éducation Nationale signe avec l’AFUL un accord-cadre pour l’exploitation, le développement et l’expertise de solutions libres dans les établissements. Le Ministère organise même en juillet 1999 une Université d’été « La contribution des logiciels et ressources libres à l’amélioration de l’environnement de travail des enseignants et des élèves sur les réseaux ».

Microsoft : Do you need a backdoor ?

Microsoft : Do you need a backdoor ?

D’autres témoignages mettent en lumière des tensions entre logiciels libres et logiciels privateurs dans les décisions d’équipement et dans les intentions stratégiques de l’Éducation Nationale au tout début des années 2000. En revanche, en décembre 2003, l’accord-cadre1 Microsoft et le Ministère de l’Éducation Nationale change radicalement la donne et propose des solutions clés en main intégrant trois aspects :

- tous les établissements de l’Éducation Nationale sont concernés, des écoles primaires à l’enseignement supérieur ;

- le développement des solutions porte à la fois sur les systèmes d’exploitation et la bureautique, c’est-à-dire l’essentiel des usages ;

- la vente des logiciels se fait avec plus de 50 % de remise, c’est-à-dire avec des prix résolument tirés vers le bas.

Depuis lors, des avenants à cet accord-cadre sont régulièrement signés. Comme si cela ne suffisait pas, certaines institutions exercent leur autonomie et établissent de leur côté des partenariats « en surplus », comme l’Université Paris Descartes le 9 juillet 2009, ou encore les Villes, comme Mulhouse qui signe un partenariat Microsoft dans le cadre de « plans numériques pour l’école », même si le budget est assez faible comparé au marché du Ministère de l’Éducation.

Il serait faux de prétendre que la société civile ne s’est pas insurgée face à ces accords et à l’entrisme de la société Microsoft dans l’enseignement. On ne compte plus les communiqués de l’April (souvent conjoints avec d’autres associations du Libre) dénonçant ces pratiques. Bien que des efforts financiers (discutables) aient été faits en faveur des logiciels libres dans l’Éducation Nationale, il n’en demeure pas moins que les pratiques d’enseignement et l’environnement logiciel des enfants et des étudiants sont soumis à la microsoftisation des esprits, voire une Gafamisation car la firme Microsoft n’est pas la seule à signer des partenariats dans ce secteur. Le problème ? Il réside surtout dans le coût cognitif des outils logiciels qui, sous couvert d’apprentissage numérique, enferme les pratiques dans des modèles privateurs : « Les enfants qui ont grandi avec Microsoft, utiliseront Microsoft ».

Et si c’était MacDonald’s qui rentrait dans les cantines scolaires… ? Les habitudes malsaines peuvent se prendre dès le plus jeune âge.

On ne saurait achever ce tableau sans mentionner le plus récent partenariat Microsoft-EN signé en novembre 2015 et vécu comme une véritable trahison par, entre autres, beaucoup d’acteurs du libre. Il a en effet été signé juste après la grande consultation nationale pour le Projet de Loi Numérique porté par la ministre Axelle Lemaire. La consultation a fait ressortir un véritable plébiscite en faveur du logiciel libre dans les administrations publiques et des amendements ont été discutés dans ce sens, même si le Sénat a finalement enterré l’idée. Il n’en demeure pas moins que les défenseurs du logiciel libre ont cru déceler chez nombre d’élus une oreille attentive, surtout du point de vue de la souveraineté numérique de l’État. Pourtant, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a finalement décidé de montrer à quel point l’Éducation Nationale ne saurait être réceptive à l’usage des logiciels libre en signant ce partenariat, qui constitue, selon l’analyse par l’April des termes de l’accord, une « mise sous tutelle de l’informatique à l’école » par Microsoft.

Entre libre-washing et méthodes douteuses

Pour être complète, l’analyse doit cependant rester honnête : il existe, dans les institutions de l’Éducation Nationale des projets de production de ressources libres. On peut citer par exemple le projet EOLE (Ensemble Ouvert Libre Évolutif), une distribution GNU/Linux basée sur Ubuntu, issue du Pôle de compétence logiciel libre, une équipe du Ministère de l’Éducation Nationale située au rectorat de l’académie de Dijon. On peut mentionner le projet Open Sankoré, un projet de développement de tableau interactif au départ destiné à la coopération auprès de la Délégation Interministérielle à l’Éducation Numérique en Afrique (DIENA), repris par la nouvelle Direction du numérique pour l’éducation (DNE) du Ministère de l’EN, créée en 2014. En ce qui concerne l’information et la formation des personnels, on peut souligner certaines initiatives locales comme le site Logiciels libres et enseignement de la DANE (Délégation Académique au Numérique Éducatif) de l’académie de Versailles. D’autres projets sont parfois maladroits comme la liste de « logiciels libres et gratuits » de l’académie de Strasbourg, qui mélange allègrement des logiciels libres et des logiciels privateurs… pourvus qu’ils soient gratuits.

Les initiatives comme celles que nous venons de recenser se comptent néanmoins sur les doigts des deux mains. En pratique, l’environnement des salles informatiques des lycées et collèges reste aux couleurs Microsoft et les tablettes (réputées inutiles) distribuées çà et là par villes et départements, sont en majorité produites par la firme à la pomme2. Les enseignants, eux, n’ayant que très rarement voix au chapitre, s’épuisent souvent à des initiatives en classe fréquemment isolées bien que créatives et efficaces. Au contraire, les inspecteurs de l’Éducation Nationale sont depuis longtemps amenés à faire la promotion des logiciels privateurs quand ils ne sont pas carrément convoqués chez Microsoft.

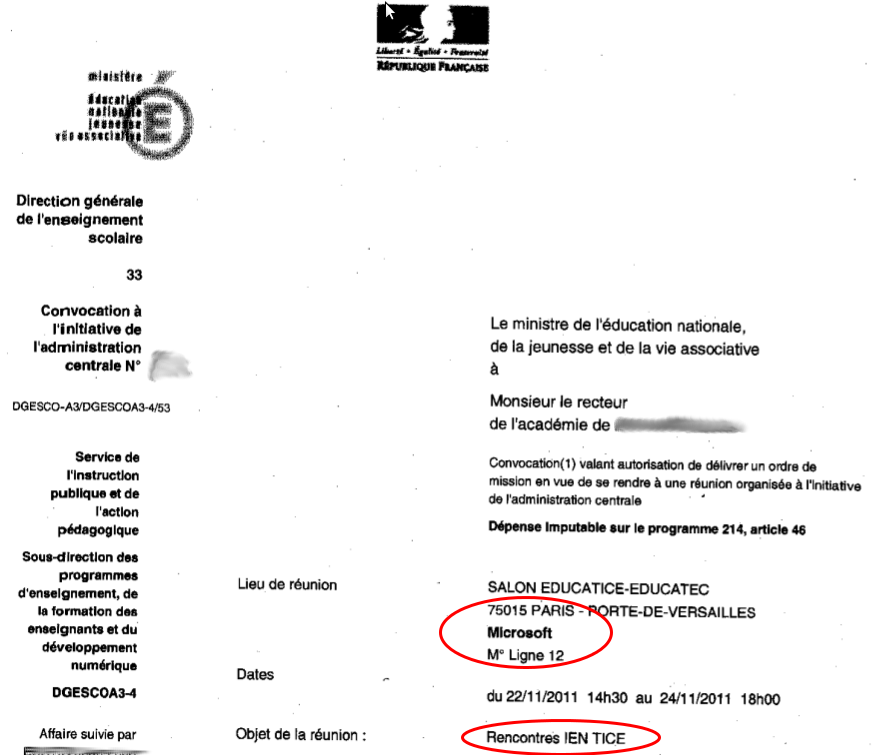

Convocation Inspecteurs de l’EN chez Microsoft

Convocation Inspecteurs de l’EN chez Microsoft

L’interprétation balance entre deux possibilités. Soit l’Éducation Nationale est composée exclusivement de personnels incohérents prêts à promouvoir le logiciel libre partout mais ne faisant qu’utiliser des suites Microsoft. Soit des projets libristes au sein de l’Éducation Nationale persistent à exister, composés de personnels volontaires et motivés, mais ne s’affichent que pour mieux mettre en tension les solutions libres et les solutions propriétaires. Dès lors, comme on peut s’attendre à ce que le seul projet EOLE ne puisse assurer toute une migration de tous les postes de l’EN à un système d’exploitation libre, il est logique de voir débouler Microsoft et autres sociétés affiliées présentant des solutions clés en main et économiques. Qu’a-t-on besoin désormais de conserver des développeurs dans la fonction publique puisque tout est pris en charge en externalisant les compétences et les connaissances ? Pour que cela ne se voie pas trop, on peut effectivement s’empresser de mettre en avant les quelques deniers concédés pour des solutions libres, parfois portées par des sociétés à qui on ne laisse finalement aucune chance, telle RyXéo qui proposait la suite Abulédu.

Finalement, on peut en effet se poser la question : le libre ne serait-il pas devenu un alibi, voire une caution bien mal payée et soutenue au plus juste, pour légitimer des solutions privatrices aux coûts exorbitants ? Les décideurs, DSI et autres experts, ne préfèrent-ils pas se reposer sur un contrat Microsoft plutôt que sur le management de développeurs et de projets créatifs ? Les solutions les plus chères sont surtout les plus faciles.

Plus faciles, mais aussi plus douteuses ! On pourra en effet se pencher à l’envi sur les relations discutables entre certains cadres de Microsoft France et leurs postes occupés aux plus hautes fonctions de l’État, comme le montrait le Canard Enchaîné du 30 décembre 2015. Framasoft se fait depuis longtemps l’écho des manœuvres de Microsoft sans que cela ne soulève la moindre indignation chez les décideurs successifs au Ministère3. On peut citer, pêle-mêle :

- la stratégie sournoise d’introduction des produits à l’école, selon la technique « embrace and extend », ce qui flirte dangereusement avec les règlements en vigueur, à commencer par le droit des marchés publics (opposé régulièrement pour contrecarrer la préférence donnée au Libre dans les appels d’offres) ;

- les accointances institutionnelles et le mélange des genres savamment orchestré ;

- les frontières imprécises entre promotion marketing et innovation pédagogique, voilant à peine les intentions réelles de Microsoft…

Cette publicité est un vrai tweet Microsoft. Oui.

Cette publicité est un vrai tweet Microsoft. Oui.

Cliquez sur l’image pour lire l’article de l’APRIL à ce sujet.

Du temps et de l’énergie en pure perte

« Vous n’avez qu’à proposer », c’est en substance la réponse balourde par touittes interposés de Najat Vallaud-Belkacem aux libristes qui dénonçaient le récent accord-cadre signé entre Microsoft et le Ministère. Car effectivement, c’est bien la stratégie à l’œuvre : alors que le logiciel libre suppose non seulement une implication forte des décideurs publics pour en adopter les usages, son efficience repose également sur le partage et la contribution. Tant qu’on réfléchit en termes de pure consommation et de fournisseur de services, le logiciel libre n’a aucune chance. Il ne saurait être adopté par une administration qui n’est pas prête à développer elle-même (ou à faire développer) pour ses besoins des logiciels libres et pertinents, pas plus qu’à accompagner leur déploiement dans des milieux qui ne sont plus habitués qu’à des produits privateurs prêts à consommer.

Au lieu de cela, les décideurs s’efforcent d’oublier les contreparties du logiciel libre, caricaturent les désavantages organisationnels des solutions libres et légitiment la Microsoft-providence pour qui la seule contrepartie à l’usage de ses logiciels et leur « adaptation », c’est de l’argent… public. Les conséquences en termes de hausses de tarifs des mises à jour, de sécurité, de souveraineté numérique et de fiabilité, par contre, sont des sujets laissés vulgairement aux « informaticiens », réduits à un débat de spécialistes dont les décideurs ne font visiblement pas partie, à l’instar du Ministère de la défense lui aussi aux prises avec Microsoft.

Comme habituellement il manque tout de même une expertise d’ordre éthique, et pour peu que des compétences libristes soient nécessaires pour participer au libre-washing institutionnel, c’est vers les associations que certains membres de l’Éducation Nationale se tournent. Framasoft a bien souvent été démarchée soit au niveau local pour intervenir dans des écoles / collèges / lycées afin d’y sensibiliser au Libre, soit pour collaborer à des projets très pertinents, parfois même avec des possibilités de financement à la clé. Ceci depuis les débuts de l’association qui se présente elle-même comme issue du milieu éducatif.

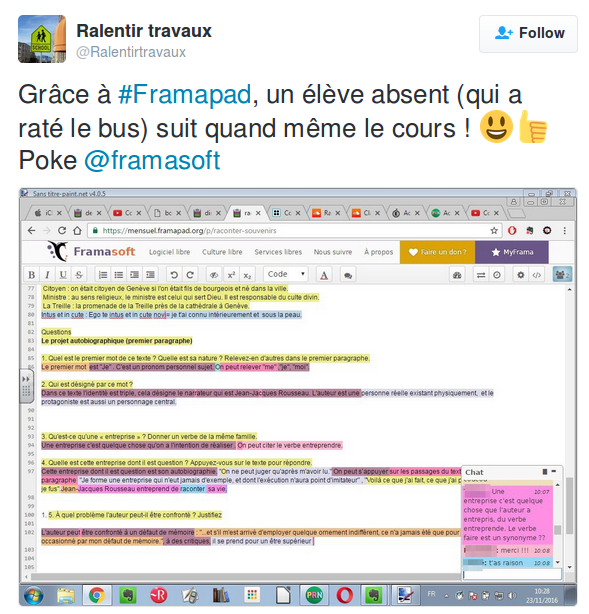

Témoignage : usage de Framapad à l’école

Témoignage : usage de Framapad à l’école

Depuis plus de dix ans Framasoft intervient sur des projets concrets et montre par l’exemple que les libristes sont depuis longtemps à la fois forces de proposition et acteurs de terrain, et n’ont rien à prouver à ceux qui leur reprocheraient de se contenter de dénoncer sans agir. Depuis deux décennies des associations comme l’April ont impulsé des actions, pas seulement revendicatrices mais aussi des conseils argumentés, de même que l’AFUL (mentionnée plus haut). Las… le constat est sans appel : l’Éducation Nationale a non seulement continué à multiplier les relations contractuelles avec des firmes comme Microsoft, barrant la route aux solutions libres, mais elle a radicalisé sa position en novembre 2015 en un ultime pied de nez à ces impertinentes communautés libristes.

Nous ne serons pas revanchards, mais il faut tout de même souligner que lorsque des institutions publiques démarchent des associations composées de membres bénévoles, les tâches demandées sont littéralement considérées comme un dû, voire avec des obligations de rendement. Cette tendance à amalgamer la soi-disant gratuité du logiciel libre et la soi-disant gratuité du temps bénévole des libristes, qu’il s’agisse de développement ou d’organisation, est particulièrement détestable.

Discuter au lieu de faire

À quelles demandes avons-nous le plus souvent répondu ? Pour l’essentiel, il s’agit surtout de réunions, de demandes d’expertises dont les résultats apparaissent dans des rapports, de participation plus ou moins convaincante (quand il s’agit parfois de figurer comme caution) à des comités divers, des conférences… On peut discuter de la pertinence de certaines de ces sollicitations tant les temporalités de la réflexion et des discours n’ont jamais été en phase avec les usages et l’évolution des pratiques numériques.

Le discours de Framasoft a évolué en même temps que grandissait la déception face au décalage entre de timides engagements en faveur du logiciel libre et des faits attestant qu’à l’évidence le marché logiciel de l’Éducation Nationale était structuré au bénéfice des logiques privatrices. Nous en sommes venus à considérer que…

- si, en treize ans de sensibilisation des enseignants et des décideurs, aucune décision publique n’a jamais assumé de préférence pour le logiciel libre ;

- si, en treize ans, le discours institutionnel s’est même radicalisé en défaveur du Libre : en 2003, le libre n’est « pas souhaitable » ; en 2013 le libre et les formats ouverts pourraient causer des « difficultés juridiques » ; en 2016, le libre ne pourra jamais être prioritaire malgré le plébiscite populaire4…

…une association comme Framasoft ne peut raisonnablement continuer à utiliser l’argent de ses donateurs pour dépenser du temps bénévole et salarié dans des projets dont les objectifs ne correspondent pas aux siens, à savoir la promotion et la diffusion du Libre.

Par contre, faire la nique à Microsoft en proposant du Serious Gaming éducatif, ça c’est concret !

L’éducation populaire : pas de promesses, des actes

Framasoft s’est engagée depuis quelque temps déjà dans une stratégie d’éducation populaire. Elle repose sur les piliers suivants :

- social : le mouvement du logiciel libre est un mouvement populaire où tout utilisateur est créateur (de code, de valeur, de connaissance…) ;

- technique : par le logiciel libre et son développement communautaire, le peuple peut retrouver son autonomie numérique et retrouver savoirs et compétences qui lui permettront de s’émanciper ;

- solidaire : le logiciel libre se partage, mais aussi les compétences, les connaissances et même les ressources. Le projet CHATONS démontre bien qu’il est possible de renouer avec des chaînes de confiance en mobilisant des structures au plus proche des utilisateurs, surtout si ces derniers manquent de compétences et/ou d’infrastructures.

Quelles que soient les positions institutionnelles, nous sommes persuadés qu’en collaborant avec de petites ou grandes structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), avec le monde culturel en général, nous touchons bien plus d’individus. Cela sera également bien plus efficace qu’en participant à des projets avec le Ministère de l’Éducation Nationale, qui se révèlent n’avoir au final qu’une portée limitée. Par ailleurs, nous sommes aussi convaincus que c’est là le meilleur moyen de toucher une grande variété de publics, ceux-là mêmes qui s’indigneront des pratiques privatrices de l’Éducation Nationale.

Néanmoins, il est vraiment temps d’agir, car même le secteur de l’ESS commence à se faire « libre-washer » et noyauter par Microsoft : par exemple la SocialGoodWeek a pour partenaires MS et Facebook ; ou ADB Solidatech qui équipe des milliers d’ordinateurs pour associations avec des produits MS à prix cassés.

Ce positionnement du « faire, faire sans eux, faire malgré eux » nous a naturellement amenés à développer notre projet Degooglisons Internet. Mais au-delà, nous préférons effectivement entrer en relation directe avec des enseignants éclairés qui, plutôt que de perdre de l’énergie à convaincre la pyramide hiérarchique kafkaïenne, s’efforcent de créer des projets concrets dans leurs (minces) espaces de libertés. Et pour cela aussi le projet Degooglisons Internet fait mouche.

Nous continuerons d’entretenir des relations de proximité et peut-être même d’établir des projets communs avec les associations qui, déjà, font un travail formidable dans le secteur de l’Éducation Nationale, y compris avec ses institutions, telles AbulEdu, Sésamath et bien d’autres. Il s’agit là de relations naturelles, logiques et même souhaitables pour l’avancement du Libre. Fermons-nous définitivement la porte à l’Éducation Nationale ? Non… nous inversons simplement les rôles.

Pour autant, il est évident que nous imposons implicitement des conditions : les instances de l’Éducation Nationale doivent considérer que le logiciel libre n’est pas un produit mais que l’adopter, en plus de garantir une souveraineté numérique, implique d’en structurer les usages, de participer à son développement et de généraliser les compétences en logiciels libres. Dans un système déjà noyauté (y compris financièrement) par les produits Microsoft, la tâche sera rude, très rude, car le coût cognitif est déjà cher payé, dissimulé derrière le paravent brumeux du droit des marchés publics (même si en la matière des procédures négociées peuvent très bien être adaptées au logiciel libre). Ce n’est pas (plus) notre rôle de redresser la barre ou de cautionner malgré nous plus d’une décennie de mauvaises décisions pernicieuses.

Si l’Éducation Nationale décide finalement et officiellement de prendre le bon chemin, avec force décrets et positions de principe, alors, ni partisans ni vindicatifs, nous l’accueillerons volontiers à nos côtés car « la route est longue, mais la voie est libre… ».

— L’association Framasoft

En revanche, si c’est juste pour prendre le thé… merci de se référer à l’erreur 418.

- Voir aussi sur education.gouv.fr. Autre lien sur web.archive.org.↩

- Mais pas toujours. Microsoft cible aussi quelques prospects juteux avec les établissements « privés » sous contrat avec l’EN, qui bénéficient d’une plus grande autonomie décisionnelle en matière de numérique. Ainsi on trouve de véritables tableaux de chasse sur le site de Microsoft France. Exemple : Pour les élèves du collège Saint Régis-Saint Michel du Puy-en-Velay (43), « Windows 8, c’est génial ! ».↩

- Certes, on pourrait aussi ajouter que, bien qu’il soit le plus familier, Microsoft n’est pas le seul acteur dans la place : Google est membre fondateur de la « Grande École du Numérique » et Apple s’incruste aussi à l’école avec ses tablettes.↩

- On pourra aussi noter le rôle joué par l’AFDEL et Syntec Numérique dans cette dernière décision, mais aussi, de manière générale, par les lobbies dans les couloirs de l’Assemblée et du Sénat. Ceci n’est pas un scoop.↩

Va voir le lien il y a des photos.